□ 梁 毅

《渡》 邱振中 2000年 纸本水墨

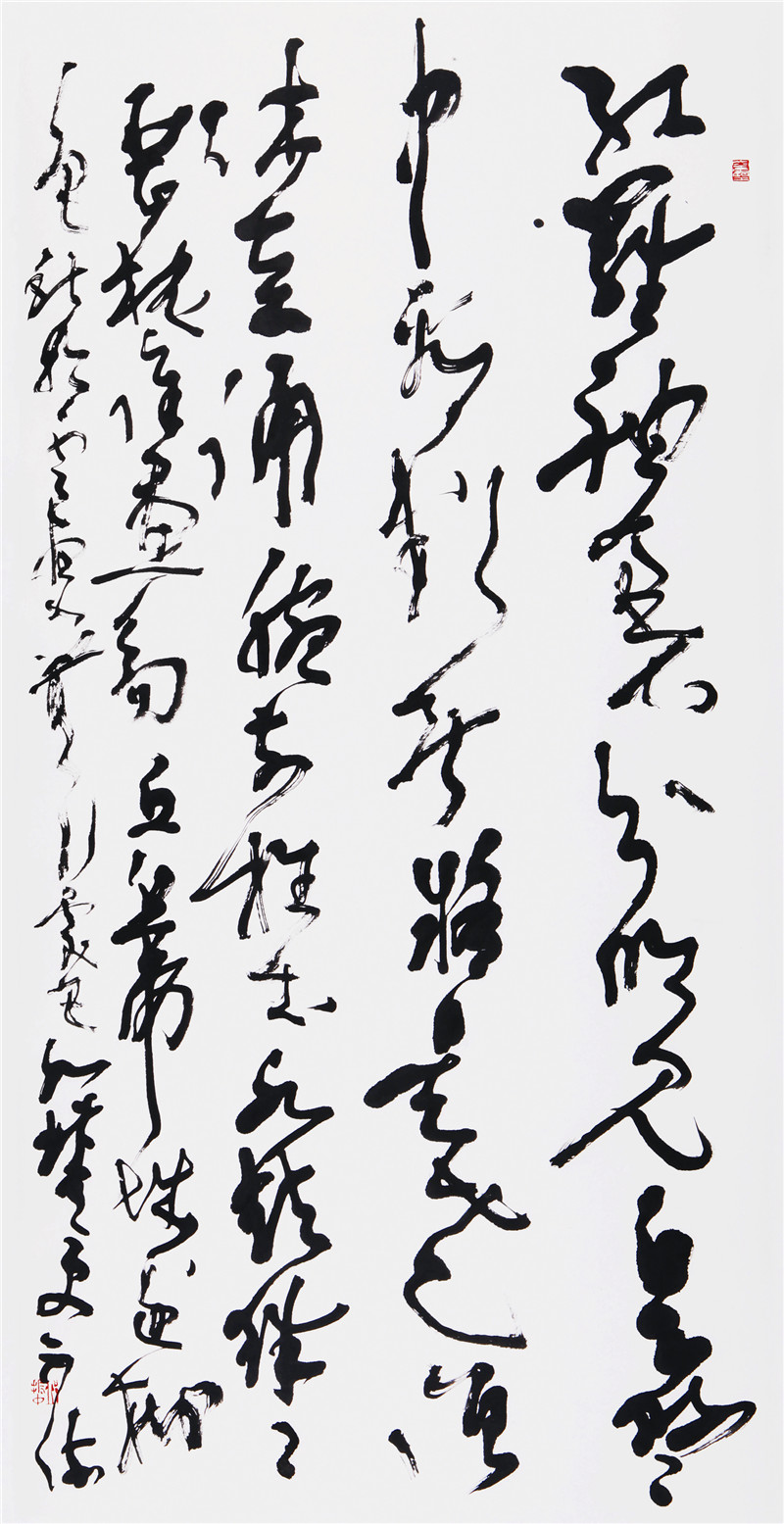

《李白·白胡桃巫山枕障》 邱振中 2014年 纸本水墨

《状态-Ⅶ》(局部) 邱振中 2003年 纸本水墨

“我从上世纪70年代开始,就怀有一种坚定的信念,一定可以从书法这里出发生长出中国自己的当代艺术,但当时很少有人去谈这个东西。我这些年有很多探索,很多想法,也做了各种不同的作品,今天能够把这些作品汇集在一起,回顾一下走过的道路,觉得很不容易,但确实有推进。这个推进就是说从书法出发,我们在作品形式、含义以及视觉表现,甚至现代观念上,能够做出一些有意义的东西。当然,最后的意义需要大家来评判,让时间来检验,但就现在的情况来看,还是蛮令人兴奋的。”邱振中说。

让邱振中感到些许兴奋的不光是“做出一些有意义的东西”,也有同代艺术批评家对他的努力所给予的评价。本次展览策展人、中央美术学院院长范迪安在前言中说:“邱振中的智慧之处在于他更多地从哲学和观念层面对书法史进行审视,他的目光穿透书法现象表层的重重迷雾,直达书写的本质。在他的治书生涯中,书法的‘法则’不是他研究的重点,而书写的‘本质’才是他兴趣的中心。他的治学方式,体现了一位书者对所处时代文化要义的洞察。”

“这次展览有四位重要的批评家专门写了文章,他们的文章分量都很重。关于书法与当代艺术的关系,大家都非常关心,但是很少有人能做这样的阐述,这里的原因很多,现在单纯从事书法研究和创作的人对文化的认知、艺术理论的了解,以及思想境界等方面都是有欠缺的,这非常令人遗憾。但在某种意义上,也暗示着这个领域充满更多的可能性。”邱振中如是说。此外,他对读者也有期待,“那些对20世纪以来的中外艺术经典作品及其产生的意义和贡献都非常了解的读者,对我作品的评价,会比较客观,而且胸襟还要开阔,不能有成见,这样的人就是所谓的理想读者。”

26年前,邱振中在《关于“最初的四个系列”及其它》一文中对探索未来满怀希冀:只有不断磨去那层坚硬的程式的外壳,才能使传统中那些被我们所珍惜的部分永远保持其活力。近半个世纪以来,出现了少量真正具有独创性的现代风格作品,它们开辟了一条道路。还应当有许多道路。通过这些努力,书法有可能重新成为我们精神生活中的重要事件。26年后的春天,邱振中在费家村艺术工作室接受《梁毅》记者专访,讲述了他那如“当代的希绪弗斯”(范景中语)式的一路艰辛、收获和感悟。

梁毅:举办“邱振中:起点与生成”缘起何在?通过展览想传达什么?

邱振中:关于“起点”,可以有多重的理解,一个人的起点、生命的起点等等。书法是一种重要的文化现象,这点已经没有人会否定,但是书法还是面临很大的困难。如何深入传统,怎么判断进入的深度,从这里出发能走多远,它和我们今天的文化、艺术有什么关系,这些都是问题。在很多人看来这是一个困难的问题,无法解决的问题。

我觉得这么重要的一种文化现象,今天一定要找到它通向人心深处的道路,找不到的话,它便是一种属于过去的东西。现在有许多书法爱好者,也在继续探索,但大家都感到困难,因为它太古老、太悠久、太成熟、太经典了,它不容易被拆解,又如何和今天人们的心灵发生关系,这一系列问题都值得探索和解答。我一直觉得存在这样一条道路。所以,从1979年进入浙江美院(现为中国美术学院)读研究生开始,甚至在这之前,已经感觉到或者说慢慢地意识到书法的这种可能性。从这点来看,我是一个从书法出发,而进入现代艺术和当代艺术的实践者。

这次展览,我想展示我为实现这种可能性而作出的努力,揭示书法与我们切近的生活、感觉存在的密切关系。如果书法作为我们文化传统的一个个案,对书法这种可能性的探索,在某种意义上,也回答了传统与现实的关系问题。书法具有非常典型的中国传统的特征。

书法家的生存环境在变,艺术的本质也在变,以前哪有装置、影像呢,而这些都可以作为材料来做尝试。从“最初的四个系列”展览以后,我就在思考和尝试有没有别的东西可以做,题材、内容、形式构成等方面以前有以前的路数,还有没有别的各种可能性,另外能做到什么程度,才是现代艺术、当代艺术。这是一种可能性的探讨,如果我们今天不思考这些问题,不在这些方面去做,就不是一个书法家。

梁毅:1989年的展览分新诗、语词、众生和待考文字四个系列,此次展览有何不同,筹备展览有哪些感受?

邱振中:这次展览共展出133幅作品,包括绘画、文字作品和书法三个部分。绘画部分展出73幅,包括1995年的水墨画作,如《渡》、《状态-7》等;文字作品部分展出21幅,从题材、章法、涵义、观念、主题等诸多方面探索汉字作品的可能性,如《集句跋徐冰芥子园山水卷》、《借景:六个梦与一首诗》等;书法部分展出草书39幅。

书法的深入,是一件不容易的事情。我从事这个专业已经36年了,才开始有了一些体会,一些经验。什么叫传统?它是几千年里无数才智之士殚思竭虑的成果,它们凝聚在一起,汇合成一个坚韧、沉甸甸而又无以言说的东西,神圣、朦胧、艰难、沉重,根本不是一个可以轻松进入的话题。它是一种文化理想,高悬中天,可以仰视,却难以进入它的深处,核心之处。对于绝大多数人来说,它只是个理想,能进入核心的只是极少数人,天才、努力、机遇诸多因缘的凑合,才能成就一位佼佼者。通常对它的进入、继承,大家理解得很轻松,以为学个几年绘画、书法,就已经“把握”传统了,如果有几分相似,便是一个领域的“大腕”,因此毫无理由的自负、对他人“不懂传统”的指责、假借传统之名而胡来,比比皆是。如果对传统有这里所说的认识,竭尽全力去做,一旦有所深入,它必然是一个感觉、思考、分析综合的努力,一定会对传统获得自己的进入方式和心得,这里必然会带有某种意义上的拆分、归纳和条理化。这里便蕴藏着种种生发的契机,创造性便从这种活动的缝隙中源源不断地涌出。

因此,深入一种艺术,和在这种艺术中进行创造性工作,并不是一对矛盾,而是密切相关、互相生发的过程。这与人们对传统、对创作的认识大概有所不同。这是我多年以来形成的一种看法,在这次准备展览的过程中,印象特别深切。

作为一个书法专业工作者,我觉得这个领域本身有很多待解的问题。以我的观察,中国书法史上已有那么多的经典作品,现在又有这么多书法的硕士、博士,各种书法展览也很频繁,但对这些作品及其所指示的方向、目标、理想和当代的文化是什么关系,不要说从事这个专业的绝大多数人,就连在书法上最有抱负的人似乎都不知道。这不仅是在中国,据我所知,在日本、韩国,书法教育和创作也都在衰落,这是一个问题,而且是一个很大的问题。

梁毅:你的著作很多,但从未有关于书法史的著作,你打算写书法史吗?书法史的架构和书写需要哪些坐标来定位和梳理?

邱振中:最近我就写了一篇关于重建书法史的文章发表在《中国书法》上,我所提的这个书法史不是在现代书法史的基础上去修补,而是重新构建一个新的书法史。书法理论和书法史是两个不同的概念,有关系但确实不一样。它要求编写者的知识背景、叙述方式都不一样。

我新构想的书法史有三个层面,第一个是精英的层面,严格挑选历代书法精英是怎么在技术、形式等方面进行推进和演变的。最下面是日常书写的历史,这是支撑整个书法发展的文化史现象上的书写,也将作为一个研究对象。譬如汉简就是,简单说,日常书写就是不把书写的美观作为主要目标的书写,比如记账、写便条等,“娟娟发屋”还不属于这种书写,它是还想写好,但不是日常书写。还有一个层面就是在两者之间有一大片地带,比如二流到八流的书法家,都在这里。这类作品写得会有意思,但又写不到最高水平,也推动不了书法史的进展。这三个层面的构建得分开来做研究,会涉及民族学、笔迹学、社会学、心理学等学科,当然也会有很多交汇的地方,当这些研究全部铺开,再来写部书法史,就会和原来的书法史彻底不一样。

以前的书法史有个先入概念,都是一个路子,结构大同小异,这种书法史和我们此时此刻的书写和生活都没有太大关系。我现在需要的是一部生动、活泼的书法史,一打开书,书法史的各种现象、观念一并展开,能够和我们的心灵建立起联系,我甚至认为,这都不叫书法史,而叫书写史。书法有它自身的特点,如果能写成一部书写史,面会很宽,也会有很多新的、社会的问题由此而产生和交织。这种写法是原先的写法不可比拟的,这就是我提出的书法史观。当然,我提出的这个写法也不是说哪一个人就能掌握这么多的知识,可以分开研究一个个具体的问题,然后再汇拢在一起。这个构想,需要很多分支的研究,结合起来最终汇成一部综合的书法史,这是一个很大的工程,不可能一个人完成。

如果研读过20世纪西方美术史,就会发现他们的美术史会把某种艺术风格演变的过程,变成一个非常丰厚的人文学科,它和哲学、语言学都有联系。实际上,叙述一部美术史,实际上是在叙述一部人文的历史,我所希望和构想的书法史,是比这个人文史还要生动的一部历史。

(本文节选自《美术文化周刊》梁毅《邱振中:我在做书法可能性的探索》一文,原文有删节)